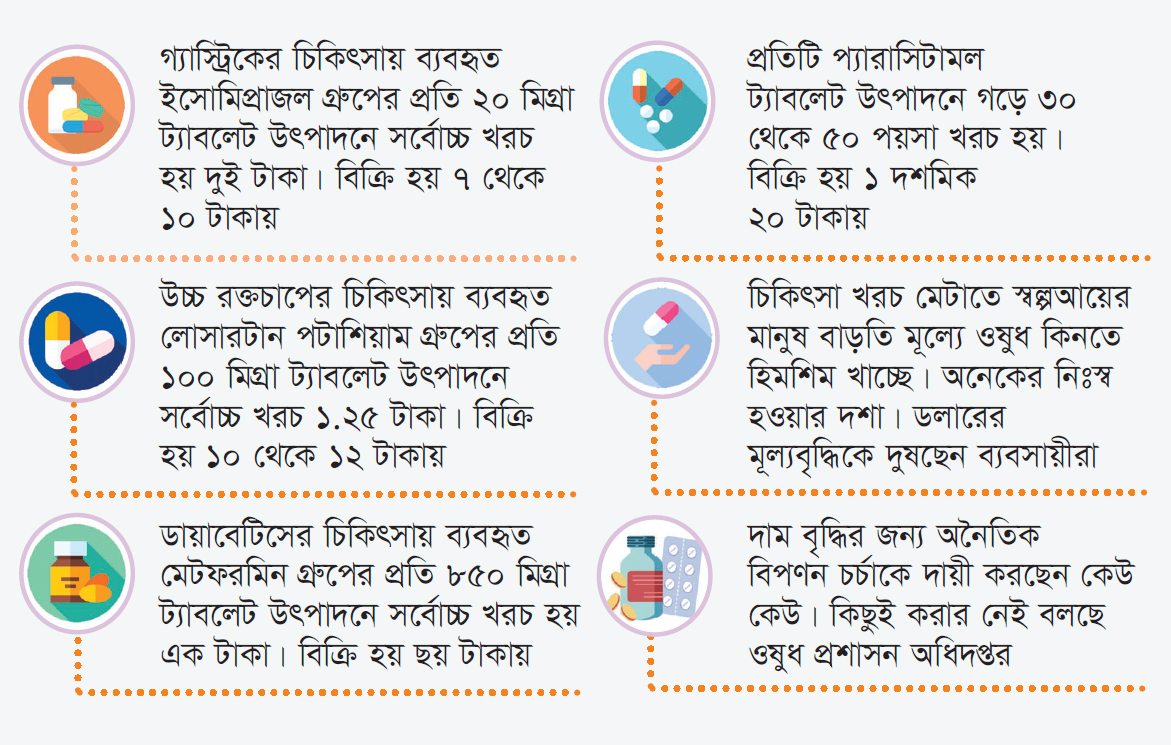

বিগত কয়েক বছরে কয়েক ধাপে বেড়েছে অধিকাংশ ওষুধের দাম। কোনো ঘোষণা ছাড়াই হঠাৎ করে বেড়ে যায় এসব ওষুধের দাম। লাগামহীনভাবে ওষুধের দাম বাড়ায় চিকিৎসা খরচ মেটাতে স্বল্প আয়ের মানুষ হিমশিম খাচ্ছে। অনেকের নিঃস্ব হওয়ার দশা। একজন রোগীর সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, ‘দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে এমনিতেই আমরা চিড়েচ্যাপ্টা হচ্ছি, এর মধ্যে বাড়তি দামে ওষুধ কিনতে হচ্ছে।’ ওষুধের দাম বাড়ার পেছনে ডলারের মূল্যবৃদ্ধিকে দুষছেন ব্যবসায়ীরা। কিছুই করার নেই বলছে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর। তবে ওষুধের মূল্য নির্ধারণে স্বচ্ছতার ঘাটতি দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। ব্যবসায়ীরা বলছেন, ডলারের মূল্য বৃদ্ধির কারণে ওষুধ তৈরির সব কাঁচামাল আমদানিতে বেড়েছে খরচ, আর তাই বেড়েছে ওষুধের দাম। ওষুধের দামের এই লাগামহীনতার জন্য উৎপাদক ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর অনৈতিক বিপণন চর্চা বা প্রোমোশনাল মার্কেটিং কার্যক্রমকে দুষছেন সংশ্লিষ্টরা। তারা বলছেন, প্রোমোশনাল মার্কেটিংয়ের নামে ডাক্তারদের উপহার বা উৎকোচ দেয় কোম্পানিগুলো, যা কেটে নেওয়া হয় ক্রেতারই পকেট থেকে। স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্টদের মতে, রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে থাকার অন্যতম প্রধান উপাদান ওষুধ। রোগ নিরাময়ের মাধ্যম হিসেবে ওষুধের কোনো বিকল্প নেই। গুরুত্ব বিবেচনা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ওষুধকে স্বাস্থ্য খাতের ছয়টি অত্যাবশ্যকীয় উপাদানের অন্যতম একটি হিসেবে ঘোষণা করেছে। ফলে ওষুধের প্রাপ্যতা হয়ে উঠেছে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জনের অন্যতম নিয়ামক।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের এ সংক্রান্ত গবেষণা বলছে, দেশের মানুষের মোট চিকিৎসা ব্যয়ের ৬৫ শতাংশ শুধু ওষুধের জন্য ব্যয় হয়। অর্থাৎ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে মোট ১০০ টাকা খরচ করলে তার মধ্যে ৬৫ টাকা খরচ হয় ওষুধ কিনতে। এ থেকেই বোঝা যায়, দেশের মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ওষুধের ওপর কতটা নির্ভরশীল। দেশে গ্যাস্ট্রিক তথা অ্যাসিডিটির সমস্যা নেই, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া বিরল। এছাড়া দেশে প্রাপ্তবয়স্ক প্রতি পাঁচজনে একজন ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত।

সংশ্লিষ্টদের মতে, কয়েক মাসে দেশে ওষুধের দাম বেড়েছে প্রায় ৩০ থেকে ৯০ শতাংশ। স্বল্প আয়ের মানুষ বাড়তি মূল্যে ওষুধ কিনতে হিমশিম খাচ্ছে। ওষুধের দাম বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণের মনে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। ওষুধের মূল্য নির্ধারণে সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকায় অসহনীয় পর্যায়ে দাম বাড়ছে বলেও অনেকেই মনে করছেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ওষুধের দাম বাড়ার অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে, ওষুধ কোম্পানি ও চিকিৎসকদের মধ্যে চলা প্রোমোশনাল কার্যক্রমের নামে অনৈতিক বিপণন চর্চা। প্রোমোশনাল মার্কেটিংয়ের নামে ডাক্তারদের দেওয়া উৎকোচ বা উপহার কোনো কোম্পানিই নিজেদের পকেট থেকে দেয় না। ওষুধের দাম বাড়িয়ে সেই টাকা ক্রেতাদের কাছ থেকেই আদায় করা হয়। ওষুধের অনৈতিক বিপণন চর্চা বন্ধ করা গেলে বর্তমান বাজার মূল্যের চেয়ে ওষুধের দাম অনেকটাই কমানো সম্ভব এবং কোম্পানির মার্কেটিং খরচ ১০ শতাংশে নামিয়া আনা সম্ভব।

ওষুধ উৎপাদন ও বিপণনের সাধারণ তত্ত্ব হচ্ছে, কস্ট অব গুডস অর্থাৎ উৎপাদন খরচ ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ হবে। মার্কেটিং, প্রোমোশন এবং অন্যান্য খরচ আরও ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ। ১৫ থেকে ২০ শতাংশ কোম্পানির মুনাফা।

ইসোমিপ্রাজল গ্রুপের সারজেল নামে ওষুধ উৎপাদন ও বিপণন করে হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি। সারজেল ২০ মি.গ্রা. প্রতি পিস ৭ টাকা এবং সারজেল ৪০ মি.গ্রা. প্রতি পিস ১১ টাকায় বাজারে পাওয়া যায়। ইসোমিপ্রাজল গ্রুপের আরেকটি ওষুধ ম্যাক্সপ্রো উৎপাদন ও বিপণন করে রেনেটা ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি। ম্যাক্সপ্রো ২০ মি.গ্রা. প্রতি পিস ৭ টাকা এবং ম্যাক্সপ্রো ৪০ মি.গ্রা. প্রতি পিস ১০ টাকা করে বাজারে পাওয়া যায়।

ওষুধ কোম্পানি সূত্রে জানা যায়, প্রতিটি ২০ মি.গ্রা. ইসোমিপ্রাজল গ্রুপের ক্যাপসুল এবং ট্যাবলেট কাঁচামালসহ উৎপাদনে খরচ হয় প্রায় ৭০ পয়সা। এর সঙ্গে এক্সিপিয়েন্ট (সহযোগী উপাদান), প্যাকেজিং, লেভেলিংসহ সর্বোচ্চ খরচ হয় দুই টাকা। প্রতি ৪০ মি. গ্রা. ইসোমিপ্রাজল গ্রুপের ওষুধ কাঁচামাল, সহযোগী উপাদান, প্যাকেজিং, লেভেলিংসহ সব মিলে মোট প্রায় দুই টাকা ৭০ পয়সা খরচ হয়। অর্থাৎ উৎপাদন খরচের কয়েকগুণ বেশি দামে ইসোমিপ্রাজল গ্রুপের ওষুধটি বাজারে বিক্রি হচ্ছে।

উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসায় ব্যবহৃত লোসারটান পটাশিয়াম ১০০ মি.গ্রা. প্রতি ট্যাবলেটে উৎপাদনে খরচ হয় দশমিক শূন্য দশমিক ছয় পয়সা। সহযোগী কেমিক্যাল, প্যাকেজিং সব মিলে প্রতি ট্যাবলেটে ১ দশমিক ২৫ টাকার মতো খরচ হয়। এটা কোম্পানিভেদে বিক্রি করা হয় ১০ থেকে ১২ টাকায়। এর মধ্যে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ মার্কেটিং ও প্রোমোশনাল খরচ।

ডায়াবেটিস রোগে ব্যবহৃত মেটফরমিন ৫০০ মি.গ্রা. এবং ৮৫০ মি.গ্রা. আকারে বাজারে পাওয়া যায়। মেটফরমিন ৮৫০ মি.গ্রা. প্রতিটির উৎপাদন খরচ হয় ৫৫ পয়সা, এর সঙ্গে এক্সিপিয়েন্ট (সহযোগী উপাদান) যোগ করলে মোট খরচ হয় ৭০ থেকে ৮০ পয়সা। প্যাকেজিংসহ এই ওষুধে প্রায় এক টাকা খরচ হয়। এটি প্রতি পিস বিক্রি হয় ছয় টাকায়।

প্রতিটা প্যারাসিটামল ট্যাবলেট উৎপাদনে গড়ে ৩০ থেকে ৫০ পয়সা খরচ হয়। এটি বিক্রি করা হচ্ছে ১ দশমিক ২০ টাকায়, মার্কেটিং খরচ বাদে যা থাকে সেটাই লাভ।

ওষুধ উৎপাদন সংশ্লিষ্টরা জানান, কোনো ওষুধের গায়ে যদি মূল্য ১০০ টাকা থাকে, সেখান থেকে সরকার ভ্যাট পায় ১৫ শতাংশ, ফার্মেসির লাভ ১৫ শতাংশ। বাকি ৭০ টাকার মধ্যে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ কাঁচামালসহ উৎপাদন খরচ। আর ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ মার্কেটিং ও প্রোমোশনাল খরচ, বাকিটা কোম্পানির মুনাফা।

ওষুধ শিল্প নিয়ে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) সাম্প্রতিক এক গবেষণা থেকে জানা যায়, দেশে ওষুধের বিপণন বাবদ টার্নওভারের ২৯ শতাংশের বেশি খরচ করছে কোম্পানিগুলো। কিন্তু এই বিপণন প্রক্রিয়াটি খুবই অস্বচ্ছ। ওষুধ কোম্পানিগুলো প্রধানত ডাক্তারদের উপঢৌকন হিসেবে এই ২৯ শতাংশের বেশিরভাগ ব্যয় করে।

যেভাবে নির্ধারণ হয় ওষুধের মূল্য : প্রাইস ফিক্সেশন পলিসি-১৯৯২ অনুযায়ী, অত্যাবশ্যকীয় তালিকাভুক্ত যেসব ওষুধের দাম নির্ধারণ করা নেই অথবা কোনো ওষুধের দাম সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে আবেদন করতে হয়। এক্ষেত্রে ওষুধটির সক্রিয় ও সহযোগী উপাদান কেনার ইনভয়েস, বিল অব এন্ট্রি, কস্টিং শিট জমা দিতে হয়। এরপর অধিদপ্তরে থাকা রেকর্ড থেকে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উপাদানের গত ছয় মাসের দামের গড়ের (এইচএস কোড অনুযায়ী শুল্ক ও অন্যান্য খরচ ৮ শতাংশ ধরে) সঙ্গে পণ্যটির প্যাকিং উপকরণের দাম যোগ করে যে টাকা দাঁড়ায়, তাকে নির্ধারিত মার্কআপ দিয়ে গুণ করে দাম (ভ্যাট ছাড়া) নির্ধারণ করা হয়। অত্যাবশ্যকীয় তালিকাভুক্ত ওষুধের দাম নির্ধারণের সূত্র হচ্ছে- {কাঁচামালের দাম (সক্রিয়+নিষ্ক্রিয়) + প্যাকিং উপকরণের দাম} ী মার্কআপ = এমআরপি (ভ্যাট ছাড়া)।

নির্ধারিত মার্কআপগুলো হচ্ছে : পুনরায় মোড়কজাত ওষুধের ক্ষেত্রে ১.৫০, মুখে খাওয়ার সব রকম ওষুধ (অ্যান্টিবায়োটিক ও জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি ছাড়া) ও ট্রপিক্যাল প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে ২.২৫, মুখে খাওয়ার সব অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের ক্ষেত্রে ২.৩০, স্টেরাইল ওষুধ ও জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ির ক্ষেত্রে ২.৮০, অ্যাসেপটিক প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে ৩.৪০, স্টেরয়েড ও হরমোন জাতীয় ওষুধের ক্ষেত্রে ৩.৪০, অ্যান্টিভাইরাল, অ্যান্টিফাংগাল, অ্যান্টি-ইনফেকটিভ ওষুধের ক্ষেত্রে ২.৩০, সাসটেইন রিলিজ ট্যাবলেট বা ক্যাপসুলের ক্ষেত্রে ২.৮০ ও ডিসপারসিবল ট্যাবলেটের ক্ষেত্রে ৩.০০।

তালিকার বাইরের ওষুধের দাম যেভাবে নির্ধারণ করা হয় : প্রাইস ফিক্সেশন পলিসি-১৯৯২ অনুযায়ী, অত্যাবশ্যকীয় তালিকার বাইরে থাকা ওষুধের মূল্য নির্দেশক মূল্য হিসেবে পরিচিত; যা ওষুধ কোম্পানি ইচ্ছামতো নির্ধারণ করে। এসব ওষুধের ভ্যাট প্রদান করতে মূল্য সনদের জন্য নির্ধারিত ফরমেট অনুযায়ী ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে আবেদন করতে হয়। মূল্য সনদের আবেদনের সঙ্গে প্রস্তাবিত মূল্য, বৈধ মেয়াদের অ্যানেক্সার, সক্রিয় উপাদানের অনুমোদিত ব্লকলিস্টের কপি, পুনর্নির্ধারণের ক্ষেত্রে আগে ইস্যু করা মূল্য সনদের কপি দিতে হয়। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর শুধু ভ্যাট প্রদানের জন্য মূল্য সনদ ইস্যু করে থাকে।

এদিকে, সংরক্ষণের গলদে কার্যকারিতা হারাচ্ছে সব ধরনের ওষুধ। চলমান তীব্র তাপপ্রবাহে দোকানে নির্দেশিত তাপমাত্রায় ওষুধ সংরক্ষণ করাও অনেকক্ষেত্রে সম্ভব হচ্ছে না। এতে ওষুধের গুণগত মান কমে যাচ্ছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) নীতিমালায় বলা হয়েছে, ১৫ থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যে ওষুধ সংরক্ষণ ও পরিবহন করতে হবে। হিমাঙ্কের নিচে তাপমাত্রা প্রয়োজন- এমন ওষুধ মাইনাস ৪ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সংরক্ষণ করতে হবে। দেশে জাতীয় ওষুধ নীতিতেও ওষুধের দোকানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা এবং রেফ্রিজারেটর থাকার বাধ্যবাধকতা আছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা না থাকলে ওষুধের দোকানের নিবন্ধন দেওয়ার বিধান নেই। তবে বাস্তবে বেশিরভাগ জায়গায় এ নিয়ম মানা হচ্ছে না।

ঔষধ প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, দেশে নিবন্ধিত ফার্মেসি ২ লাখ ৩২ হাজার ৫৩৫টি। এর মধ্যে ৫২৮টি দোকানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা রয়েছে। এর বাইরে বেশিরভাগ দোকানে সঠিক তাপমাত্রায় ওষুধ সংরক্ষণ করা হচ্ছে না।

দীর্ঘ সময় ধরে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির কাছাকাছি থাকলে ওষুধের গুণগত মান কমে যায় বা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। অনেকক্ষেত্রে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই কার্যকারিতা কমে যায়। এই ওষুধ রোগ সারাতে পারে না। প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ওষুধ উৎপাদন ও সংরক্ষণ করলেও ওষুধের দোকানিরা তা করছেন না। এগুলো তদারকির দায়িত্ব ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের। তবে জনবল কম থাকায় তারাও সঠিকভাবে তদারকি করতে পারে না। তাই স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে।

ওষুধ বিশেষজ্ঞ একজন ডাক্তার বলেছেন, দেশের ফার্মেসিগুলোতে ৯০ শতাংশ ওষুধ ঠান্ডা জায়গায় রাখা হচ্ছে না। আমরা বারবার বলে আসছি, ফার্মেসিগুলোতে যেন শীতাতপ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা থাকে। তা না হলে দোকানির অজান্তেই ওষুধের মান নষ্ট হয়ে যায়। টিকা, ব্লাড প্রডাক্ট, বিভিন্ন ধরনের ডায়াগনস্টিক কিট বেশি ঠান্ডায় যেমন ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রাখতে হয়। এ বিষয়গুলো আমাদের দেশে মানা হচ্ছে না, অধিকাংশ দোকানে রেফ্রিজারেটর নেই। এভাবে চলতে থাকলে মহাবিপদ অপেক্ষা করছে।

ওষুধ শিল্প মালিকদের দাবি, ওষুধের দাম না বাড়ালে বাজারে ওষুধের সংকট দেখা দেয় এবং ওষুধের গুণগতমানে ঘাটতি হতে পারে। এখন ডলারের দাম বেশি, যে কারণে বেশি দাম দিয়ে কাঁচামাল আনতে হচ্ছে।

সাধারণ ভোক্তা?দের কথা বি?চেনায় না নি?য়ে দাম বাড়ানোর পক্ষেই সাফাই গাইলেন ঔষধ শিল্পপ্রতিষ্ঠা?নের নেতারা। তারা বল?ছেন, টাকার অবমূল্যায়ন, ডলার সংকট, জ্বালানি খরচ বৃদ্ধি ও বৈশ্বিক বাজারে কাঁচামালের দাম বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কারণে গত এক বছরে উৎপাদন ব্যয় অন্তত ৩০ শতাংশ বেড়েছে। ওষুধের দাম বাড়ানো ছাড়া বিকল্প নেই।

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী, মোট ৩০৮টি ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে অ্যালোপ্যাথি ওষুধ তৈরি করে আসছে। দেশে দেড় হাজারেরও বেশি জরুরি ওষুধের ২৭ হাজারেরও বেশি ব্র্যান্ডের ওষুধ উৎপাদন করা হয়। এর মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকায় ওষুধ রয়েছে ২১৯টি। তার মধ্যে ১১৭টি ওষুধের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণ করে দেয় সরকার। অন্য সব ওষুধের মূল্য নির্ধারণ করে উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলো।

গণস্বাস্থ্য বেসিক কেমিক্যাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবিএম জামালউদ্দিন বলেন, ওষুধের দাম বাড়ার একটি বড় কারণ কোম্পানিগুলোর প্রায় ৩০ শতাংশ মার্কেটিং বাবদ ব্যয় হয়ে যায়। এই মার্কেটিং খরচ কমানো গেলে ওষুধের দাম বর্তমান বাজার মূল্যের থেকে অনেক কমানো যেত।

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ সাব্বির হায়দার বলেন, প্রোমোশনালের নামে চিকিৎসকদের বিভিন্ন উপহার, টাকা-পয়সা দেওয়াসহ অনৈতিক সব ব্যয় ওষুধের মূল্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। সেই মূল্য ভোক্তাকেই পরিশোধ করতে হয়। কোম্পানি অযৌক্তিক এসব ব্যয় কমালে ওষুধের মূল্য বেশ কমে আসবে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একটি ওষুধ কোম্পানির শীর্ষ একজন কর্মকর্তা বলেন, প্রোমোশনালের জন্য অর্থ ব্যয় না করলে আমাদের ওষুধ চলবেই না। ডাক্তাররা আরও বেশি চায়। ডাক্তাররা যদি কোনো সুবিধা না নেয়, তাহলে ওষুধের দাম হয়তো কমবে। আমাদের কোম্পানি ডাক্তারদের কোনো অনৈতিক সুবিধা দেয় না, বড় বড় কোম্পানি যারা এই ধরনের সুবিধা দেয়, তাদের এই বিষয়ে প্রশ্ন করাই ভালো।