জীবনানন্দ-ভক্তের সঙ্গে পাখি-দর্শকের সাক্ষাৎ কালেভদ্রে ঘটে। দুটি ভিন্ন জগতের বাসিন্দা তারা। কাব্য-সম্ভারে ডুবে থাকা আর পাখি-সন্ধানে ছুটে চলা একেবারেই ভিন্ন ধাঁচের দুটি শখ। তবে জীবনানন্দ-পাঠকের সঙ্গে পাখি-দর্শকের পরিচয় হলে কী নিয়ে আলাপ হয় তা বলা যায়- পাখি। জীবনানন্দে নিমজ্জিত এক ভক্তের সঙ্গে একজন ধাবমান পাখিয়ালের আলাপচারিতা এখানে উদ্ধৃত হলো।

ভক্ত প্রশ্ন করলেন : ‘জীবনানন্দ দাশের ‘ঝরা পালক’ কিংবা ‘রূপসী বাংলা’ পড়েছেন?’

পাখিয়াল বললেন : ‘না, শুধু ‘বনলতা সেন’ পড়েছি। আপনি বনফুলের ‘ডানা’, অজয় হোমের ‘চেনা অচেনা পাখি’ অথবা মীজানুর রহমানের ‘পাখি সংখ্যা’ পড়েছেন?’

ভক্ত হেসে বললেন : ‘না, আমি গদ্যের লোক নই। আপনি ঝরা পালক এবং রূপসী বাংলা ছাড়াও জীবনানন্দের ‘ধূসর পা-ুলিপি’, ‘সাতটি তারার তিমির’, ‘বেলা অবেলা কালবেলা’ এবং ‘মহা-পৃথিবী’ পড়বেন। বাঙালি পাখিপ্রেমীর জন্য এসব গ্রন্থ তো অমৃতের খনি।’

অমৃত মিলুক কি না-ই মিলুক, জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থের পাতায় পাতায় পাখির সাক্ষাৎ মেলে। পাখিরা জীবনানন্দকে নাড়া দিত নিরন্তর। পাখ-পাখালি নিয়ে কত না চিত্রকল্প এঁকেছেন নিসর্গের এই কবি। পাখির মতো উড়–ক্কু মন সম্ভবত ছিল না জীবনানন্দের। মানুষেরই মন ছিল তাঁর- একটি বিশাল, বিষণœ, বেদনাসিক্ত কবির মন। যে মনের বড় অংশজুড়ে ছিল পাখি ও নিসর্গের আর সব সুকুমার প্রতিনিধি।

জীবনানন্দের পাখিরা কিন্তু অন্তরিক্ষে ভেসে চলা কল্পনার পাখি নয়। ‘পালকের মুগ্ধ আড়ম্বর’ হলেও তার পাখিদের শিরা, ধমনি, চঞ্চু ও নখর আছে। তার কবিতার পাখিকে আমরা আঙিনার, উদ্যানের, জলাশয়ের, ভাগাড়ের অথবা প্রান্তরের পাখি বলে স্পষ্ট চিনতে পারি। অনেক পাখির নিখুঁত বর্ণনা পাই তাঁর কবিতায়; পাই বিহঙ্গ-জীবনের মেলা মনোহর চিত্র।

নামে কিংবা বিবরণে শনাক্ত করা যায় এমন চল্লিশ প্রজাতির পাখি আছে জীবনানন্দের কাব্যে। এ ছাড়াও আছে শুক-সারির মতো রূপকথার পাখিরা। আরও আছে ডোডোর মত বিলুপ্ত পাখি। যে পাঁচটি পাখির কথা তিনি সবচেয়ে বেশি লিখেছেন তা হলো বুনোহাঁস, প্যাঁচা, শালিক, চিল ও কাক। তার কবিতায় প্যাঁচা ও শালিকের বানান হলো ‘পেঁচা’ ও ‘শালিখ’। এখানে জীবনানন্দের আঁকা এই পাঁচটি পাখির কিছু চিত্র তুলে ধরছি।

যে পাখির কথা জীবনানন্দ সবচেয়ে বেশি বলেছেন তা হলো হাঁস। হাঁস, বুনোহাঁস, বালিহাঁস অথবা রাজহাঁস নামে পাখিটি আবির্ভূত হয়েছে বারংবার। আবার পালা-হাঁসের কথাও আছে, যেমন ‘অশ্বত্থ বটের পথে’ কবিতায়:

সন্ধ্যায় পুকুর থেকে হাঁসটিরে নিয়ে আমি

তোমাদের ঘরে গিয়েছি অনেক দিন।

হাঁসের কথা কম করে হলেও তাঁর তিরিশটি কবিতায় পাওয়া যায়। আনন্দের ক্ষণে কবি রাজহাঁসের মতোই সাঁতার দিয়েছেন। যেমন ‘বেঁচে থেকে হয়তো হৃদয় ক্লান্ত হবে’ শিরোনামে লেখা কবিতায়:

যখন আমার মন ভরে ছিল,

মনে হত চলিতেছি ভেসে জোছনার নদীতে এক রাজহাঁস।

বুনোহাঁসদের মত নিরুদ্বেগ, প্রেম-ঘন জীবনের আকাক্সক্ষার কথা বলেছেন কবি একাধিকবার। ‘আমি যদি হতাম’ কবিতাটিতে তারুণ্যের চপলতায় তা প্রকাশিত হয়েছে:

আমি যদি হতাম বনহংস;

বনহংসী হতে যদি তুমি;

কোনো এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধারে

ধানক্ষেতের কাছে।

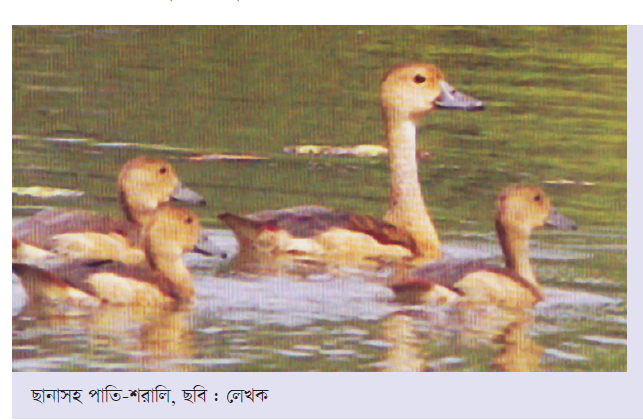

জীবনানন্দের কালে বাংলাদেশে স্থায়ী বসবাসকারী পাঁচ জাতের বুনোহাঁস ছিল : পাতি শরালি, ধলা-বালিহাঁস, বাদি-হাঁস, নাকতা-হাঁস ও মেটে-হাঁস। এর মধ্যে বাদি-হাঁস এদেশে এখন আর নেই; নাকতা-হাঁসও প্রায় শেষ। তবে আজকের মতো তখনও পঁচিশ জাতের হাঁস শীতের আগন্তুক হয়ে কলরব করে এদেশের জলাশয়ে এসে নামত। নিশুতি রাতে হাজার হাজার হাঁসের ডানা ঝাপটানির শব্দ বিমানের ইঞ্জিনের মতো উচ্চকিত ছিল। ‘বুনো-হাঁস’ কবিতায় এরই এক প্রাণবন্ত বর্ণনা রয়েছে:

বুনো হাঁস পাখা মেলে- শাঁই শাঁই শব্দ শুনি তার;

এক-দুই-তিন-চার-অজস্র-অপার

রাত্রির কিনার দিয়ে তাহাদের ক্ষিপ্র ডানা ঝাড়া

এঞ্জিনের মতো শব্দে; ছুটিতেছে-ছুটিতেছে তারা।

হাঁসের পরই যে পাখির ছবি জীবনানন্দ বারবার এঁকেছেন তা হলো প্যাঁচা। পেঁচা, লক্ষ্মীপেঁচা, নিমপাখি নামে তার কবিতার ছত্রে ছত্রে ছিটিয়ে আছে এ পাখির কথা। কমপক্ষে পঁচিশটি কবিতায় এই রহস্যময় নিশাচর পাখিদের কথা আছে।

জীবনানন্দের কালে এদেশে আজকের মতই পনেরো জাতের প্যাঁচা ছিল। মনে হয়, বেশ কয়েক জাতের প্যাঁচাকে চিনতেন তিনি। তবে লক্ষ্মী-প্যাঁচা ছিল কবির খুবই প্রিয় পাখি। ‘জোনাকি’ নামের এক কবিতায় তিনি একে ‘লক্ষ্মীপাখি’ নাম দিয়েছেন:

‘চিনেছ?’ - বললে রাতের লক্ষ্মীপাখি।

সাপের মতো হিস-হিস শব্দে ডাকলেও লক্ষ্মী-প্যাঁচার গান তার কাছে প্রেমের, সান্নিধ্যের আর স্বপ্নের দ্যোতনা নিয়ে আসত। ‘সেইদিন এই মাঠ’ কবিতায় তিনি লিখেছেন:

লক্ষ্মীপেঁচা গান গাবে নাকি তার লক্ষ্মীটির তরে?

সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে!

আজকের মতোই জীবনানন্দ দাশের দিনে এদেশে তিন জাতের নিমপ্যাঁচা ছিল। তবে গাঁয়ের মানুষের জানাশোনার গ-ির মধ্যে ছিল একমাত্র কণ্ঠি-নিমপ্যাঁচা। বাংলার গ্রামে-গঞ্জে এর নাম নিমপাখি। লোকের চোখে এরা মহা-অলক্ষুনে জীব, দুর্বিপাক আর মৃত্যুর অগ্রদূত। নিমপাখি যে একটি প্যাঁচা তা জীবনানন্দ খুব ভালোই জানতেন, যদিও তা পাড়াগাঁয় অনেকেরই জানা নেই। ‘গোলপাতা ছাউনির’ শিরোনামে এক কবিতায় তিনি লিখেছেন:

শজিনার ডালে পেঁচা কাঁদে-

নিম - নিম - নিম কার্তিকের চাঁদে।

জীবনানন্দের প্যাঁচারা কখনও কিন্তু কোনো অমঙ্গলের প্রতীক হয়ে দেখা দেয়নি। নিশুতি রাতে তারা এসেছে কবির প্রত্যাশিত সঙ্গী হয়ে। ‘মৃত্যুর আগে’ কবিতায় তিনি লিখেছেন:

আমরা বেসেছি যারা অন্ধকারে দীর্ঘ শীতরাত্রিটিরে ভালো,

খড়ের চালের ’পরে শুনিয়াছি মুগ্ধ রাতে ডানার সঞ্চার;

পুরোনো পেঁচার ঘ্রাণ - অন্ধকারে আবার সে কোথায় হারালো!

জীবনানন্দ দাশের অতি-প্রিয় এক পাখির নাম শালিক। মানুষের সঙ্গ-লিপ্সু, সুকুমার এই পাখিদের কথা আমরা পেয়েছি তাঁর বিশটি কবিতায়। শালিক পরিবারে এদেশে বারো জাতের পাখি রয়েছে। লোকালয়-বাসী সব জাতের শালিকের কথাই সম্ভবত জীবনানন্দের জানা ছিল। তবে তিনি লিখেছেন মূলত ভাত-শালিক আর গাঙ-শালিকের কথা। সবুজ ঘাসের বুকে ভাত-শালিকের ‘হলুদ পা’ তার কবিতায় বার বার দেখা দেয়; ‘জীবন অথবা মৃত্যু’ কবিতা থেকে একটি উদাহরণ:

আমি এ ঘাসের বুকে শুয়ে থাকি -

শালিখ নিয়েছে নিঙরায়ে নরম হলুদ পায়ে এই ঘাস।

মৃত্যুর পর শঙ্খচিল অথবা শালিক হয়ে বাংলার লোকালয়ে ফিরে আসার জন্য কবির আকুলতা কার মাঝে না সংক্রমিত হয় তাঁর কবিতা পড়ে! ‘আবার আসিব ফিরে’ কবিতার অবিস্মরণীয় সেই আকাক্সক্ষার স্তবক:

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে - এই বাংলায়

হয়তো মানুষ নয় - হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে;

জীবনানন্দ দাশ জানতেন, নদীর খাড়া পাড়ে নতুনের আগমনি গেয়ে হেমন্তে বাসা বানাতে ব্যস্ত হয় গাঙ-শালিকের দল। প্রেমাতুর এ পাখিদের বাতাহত হওয়াকে কবি এক বড় বিপর্যয় হিসেবে দেখিয়েছেন ‘অশ্বত্থে সন্ধ্যার হাওয়া’ কবিতায়:

কালীদহে ক্লান্ত গাঙশালিখের ভিড়ে যেন আসিয়াছে ঝড়।

কবি ভাবতেন, মৃত্যুর পরও তাঁর এই সব শালিক পাখিদের কথা ‘ভুলিতে বিলম্ব হবে’। ‘একদিন কুয়াশার’ শিরোনামে এক কবিতায় তিনি বলেছেন:

এ মাঠের কয়েকটা শালিখের তরে আশ্চর্য বিস্ময়ে

আমি চেয়ে রব কিছুকাল অন্ধকার বিছানার কোলে।

শালিকের মতো আরও একটি পাখিকে জীবনানন্দ দাশ অবিস্মরণীয় বলে ভেবেছেন। এ পাখিকে তিনি আমাদের কাছেও অবিস্মরণীয় করেছেন। পাখিটির নাম চিল। চিল, শঙ্খচিল, আকাশচিল নামে এ পাখির উল্লেখ আছে তার সতেরো-আঠারোটি কবিতায়। বাংলাদেশে তিন জাতের চিল আছে : শঙ্খ-চিল, ভুবন-চিল ও কাটুয়া-চিল। জীবনানন্দের কবিতায় চিল বলতে একটিই পাখি, সোনালি ডানার চিল - শঙ্খ-চিল।

শঙ্খ-চিলের মতো লোকালয়-বাসী হলেও কালচে, লম্বাটে ও ভাগাড়বাসী ভুবন-চিল কবির মনে তেমন দাগ কাটেনি। কবির বাসনা ছিল পরজন্মে শঙ্খ-চিল হওয়ার, অন্য কোনো চিল নয়। হেমন্তকালে প্রজনন-ঋতুতে চিলের পালকে খয়েরি রঙের জৌলুস কবি দেখেছেন। ‘দুজন’ কবিতায় তিনি লিখেছেন:

হেমন্ত আসিয়া গেছে;

চিলের সোনালি ডানা হয়েছে খয়েরি।

শিশুর কান্নার মতো চিলের ‘ইঁয়া...ইঁয়া...ইঁয়া’ ডাক কবি শুনেছেন। এই সব দেখা-কোনোা দিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে তার কবিতার পাখিরা। তাঁর বিরহের, বিষাদের অনন্য কবিতা, ‘হায় চিল’ হতে এই তিনটি লাইন:

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে

তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে-উড়ে ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে!

তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে!

জীবনানন্দ দাশের প্রিয় এক পাখি হলো কাক। কাক আর দাঁড়কাক নামে এ পাখির কথা তাঁর পনেরোটি কবিতায় পাওয়া যায়। পাখিপ্রেমী কবি কাকের ছবিও এঁকেছেন গভীর মমতা দিয়ে। কাক-শকুনের মতো উচ্ছিষ্ট-ভুক পাখির বেলায়ও কবির কোনো কটূক্তি, কোনো তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য চোখে পড়ে না।

তিনি কাককে অপরিচ্ছন্ন, লোভী, কর্কশ-কণ্ঠি পাখি হিসেবে দেখেননি। ‘মৃত্যুর আগে’ কবিতায় কাককে তিনি নীড়-প্রত্যাশী এক উন্মুখ প্রাণের প্রতীক হিসেবে এঁকেছেন:

আমরা রেখেছি যারা ভালোবেসে ধানের গুচ্ছের ’পরে হাত,

সন্ধ্যার কাকের মতো আকাক্সক্ষায় আমরা ফিরেছি যারা ঘরে!

জীবনানন্দ দাশকে কাক যে কতো ভাবে, কতো গভীরে আলোড়িত করেছে তার ইয়ত্তা নেই। ‘খুঁজে তারে মরো মিছে’ কবিতায় তাঁর কৈশোরের হারানো দিনের প্রতীক হয়েছে এক দল দাঁড়কাক:

অনেক বছর আগে আমে জামে হৃষ্ট এক ঝাঁক দাঁড়কাক দেখা যেত দিন রাত -

সে আমার ছেলেবেলাকার কবেকার কথা সব; আসিবে না পৃথিবীতে সেদিন আবার।

যে কাক আসিবে না পৃথিবীতে আর, কবির স্মৃতিতে, মননে সেও ভাস্বর। ‘এই সব ভালো লাগে’ শিরোনামে লেখা তাঁর অসাধারণ কবিতার কিছু অংশ:

কবেকার মৃত কাক : পৃথিবীর পথে সে তো নাই আর;

তবুও সে ম্লান জানালার পাশে উড়ে আসে নীরব সোহাগে,

মলিন পাখনা তার খড়ের চালের হিম শিশিরে মাখায়;

তখন এ পৃথিবীতে কোনো পাখি জেগে এসে বসে নি শাখায়;

পৃথিবীও নাই আর - দাঁড়কাক একা একা সারা রাত জাগে;

জীবনানন্দ দাশ নিজের শৈশব ও কৈশোরকে পাখির জীবনের মতোই সহজ, সুকুমার ও স্বাধীন বলে ভাবতে ভালোবাসতেন। ‘একদিন এই দেহ’ কবিতায় তিনি লিখেছেন:

একদিন এই দেহ ঘাস থেকে ধানের আঘ্রাণ থেকে এই বাংলার

জেগেছিল; বাঙালি নারীর মুখ দেখে রূপ চিনেছিল দেহ একদিন,

বাংলার পথে পথে হেঁটেছিল গাঙচিল শালিখের মতন স্বাধীন;

আবহমান বাংলার নদী ও পাখি জীবনানন্দের কবিতার শক্তিশালী অনুসঙ্গ। নদী ও পাখির কাছেই চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকতে চেয়েছেন তিনি। তাঁর ‘অলকা’ কবিতার এই পঙ্ক্তি কার না চোখ-ভিজায়:

ওগো নদী, ওগো পাখি,

আমি চলে গেলে আমারে আবার ডাকিবে নাকি!

আমারে হারায়ে তোমাদের বুকে ব্যথা জাগে যদি ভাই,

জেনো আমি এক দুখজাগানিয়া - বেদনা জাগাতে চাই!

পাই নাই কিছু, ঝরা ফসলের বিদায়ের গান তাই

গেয়ে যাই আমি, গাহিতে গাহিতে ঘুমে বুঁজে আসে আঁখি!

‘অলকা’ কবিতার অসাধারণ এই উদ্ধৃতি দিয়েই জীবনানন্দের পাখিদের এই আখ্যানটি শেষ করা যায়। তবে শেষ কথার পরও তো ‘পুনশ্চ’ থাকে। আমাদের পুনশ্চ হলো জীবনানন্দের ‘কোনো-এক জোছনা রাতে বারবার শিকারির গুলির আওয়াজ শুনে’ কবিতার এই লাইনটি :

এ সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাক কাচপোকা মাছরাঙা পানকৌড়ি দোয়েল চড়াই।