প্রিন্ট সংস্করণ

প্রিন্ট সংস্করণ ০০:০০, ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২

০০:০০, ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২

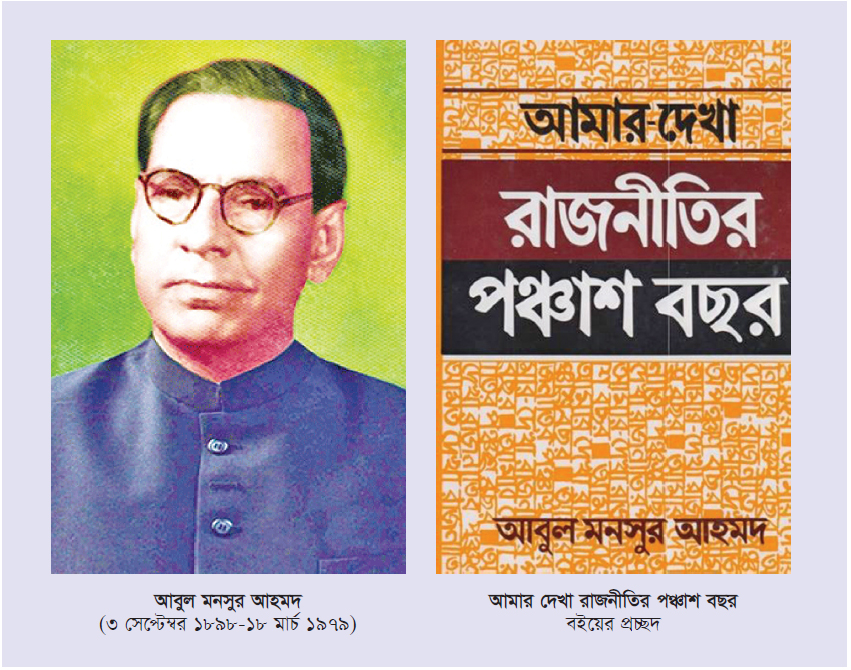

সাহিত্যিক-সাংবাদিক-সম্পাদক-রাজনীতিবিদ-আইনজীবী আবুল মনসুর আহমদ স্বাতন্ত্র্যিক এক কূটনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। যার সাক্ষাৎ মেলে রাজনৈতিক ধারাভাষ্যের কালজয়ী এক বই ‘আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর’-এ। এরই মধ্যে এ বইয়ের প্রকাশনা বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। আমাদের স্বাধীনতাও পার করেছে তার সূবর্ণ জয়ন্তী। ভারত বিভক্তি ও দেশভাগ ৭৫ পেরিয়েছে। এসব উপলক্ষ্য নানান কারণে আমাদেও জাতীয় জীবনের গুরত্ববহ-স্মরণীয় এক অধ্যায়।

আবুল মনসুর আহমদের কূটনৈতিক প্রজ্ঞা কেন সর্বদাই প্রাসঙ্গিক, তা আমরা বুঝে নেয়ার চেষ্টা করব ১৯৫৭ সালে তার ভারত সফরের আলোকে, যা উল্লিখিত হয়েছে, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর বইয়ে।

ভারত সফর শিরোনামের মূল অধ্যায়ে উপ-অধ্যায় রয়েছে ছয়টি। এগুলো হলো : ১. পাক-ভারত বাণিজ্য চুক্তি ২. পাক-ভারত সম্পর্কে নূতনত্ব ৩. দেশাইর ডিনার ৪. মওলানা আযাদের খেদমতে ৫. নির্বোধের প্রতিবাদ ৬. নেহরুর সাথে নিরালা তিন ঘণ্টা।

আমরা তার কূটনৈতিক প্রজ্ঞার নির্যাস অবলোকন, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করার আগে একটু দেখে নিই কূটনীতি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য ও আলোচিত তিনটি মন্তব্য।

ক. ইংল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল বলেছেন, ‘কূটনীতি হলো এমন একটা আর্ট, যে তুমি কাউকে জাহান্নামে যাও বললে, এমনভাবে বলবে, সে যেন তোমার কাছে জাহান্নামে যাওয়ার ঠিকানা খোঁজ করে।’

খ. কূটনীতি সম্পর্কে সবচেয়ে চিন্তা জাগানিয়া কথাটা বলেছেন আজ থেকে আড়াই হাজার বছরে আগে চীনা সমর বিশেষজ্ঞ সানজু। তিনি বলেন, ‘যুদ্ধের সর্বোত্তম পথ হলো, একটা গুলি খরচ না করেও শত্রুকে ঘায়েল করা।’

গ. কূটনীতি সম্পর্কে চাণক্যের এই কথাটা সর্বাংশে স্মরণীয় ও গ্রহণযোগ্য, সেটি হলো, ‘উৎসবে, বিপদে, দুর্ভিক্ষে, শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামকালে রাজদ্বারে এবং শ্মশানে যে সঙ্গে থাকে, সে-ই প্রকৃত বন্ধু।

আবুল মনসুর আহমদের কূটনৈতিক প্রজ্ঞার বীজমন্ত্র অন্বেষণ করা যাক এখন।

০১. পাক-ভারত বাণিজ্য চুক্তি উপ-অধ্যায় থেকে আমরা জানতে পারি, তিনি যে উদ্দেশ্যে ভারত সফর করেছিলেন, তা সফল ও স্বার্থক হয়েছে। কারণ, সমস্ত দাবি-দাওয়া শুধু পূরণ হয়নি, কাঙ্ক্ষিত মেয়াদ পর্যন্ত হয়েছে। যাকে তিনি বলছেন, ‘এখানে ভারত আমাদের বিশেষ বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়েছে’।

০২. ‘পাক-ভারত সম্পর্কে নূতনত্ব’ উপ-অধ্যায়ে আবুল মনসুর আহমদের পর্যবেক্ষণ ও সার্বিক ঘটনাবলির উপলব্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবকের ভূমিকা পালন করেছে। তিনি বলছেন, আমাদের আলোচনায়, শুধু কূটনৈতিক ভাষায় প্রীতি সদ্ভাব ছিল না, অনেকটা আন্তরিক সদ্ভাব ছিল। আর ছিল বলেই দীর্ঘদিন থেকে জমে ওঠা সমস্যার আইসব্রেকিং সম্ভব হয়ে উঠেছিল। উনার জবানীতে আমরা জানতে পারি, উনি নেহেরু সরকারকে বেশ ক’টা বিষয়ে পরিষ্কার ও যুক্তিগ্রাহ্য ধারণা দিতে পেরেছিলেন। এতে অতিশয়োক্তি যেমন ছিল না, তেমনি নেওয়া হয়নি চাতুরীর আশ্রয়। যেমন : ক. তিনি পাক-ভারত সম্পর্কে মুসলিম লীগ ও আওয়ামী লীগের ‘বুনিয়াদি’ পার্থক্যের বিষয়টা স্পষ্ট করেন। খ. সোহরাওয়ার্দীর সম্পর্কেও ভারতের কিছু হিন্দুর ধারণা যে ভুল সেটা যৌক্তিকভাবে তুলে ধরেন এবং নিশ্চিত হন, ‘পণ্ডিত নেহরুর মনোভাব সাধারণ হিন্দু মনোভাব হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।’ নেহেরু স্পষ্ট করেই বলেন, ‘সোহরাওয়ার্দী নেতৃত্বে পাক-ভারত সম্পর্কের মধ্যে উভয় পক্ষ হইতে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।’ এটা কেন হলো, যেখানে পাক-ভারত সম্পর্ক ১৯৪৭-এর পর থেকে দা-কুমড়োর মতো।

এবং সেই সময়ের পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর ওপর হিন্দু সম্প্রদায়ের মনোভাব ছিল ‘অতিশয় বিরূপ’। আবুল মনসুর আহমদ পাকিস্তান সংগ্রাম সময়ে এবং পরবর্তী সময়ে সোহরাওয়ার্দীর ‘এপ্রোচের পার্থক্য, গণতান্ত্রিকতা, যৌক্তিকতা, নির্ভুলতা’র প্রতি নেহরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন।

‘দেশাইর ডিনার’ উপ-অধ্যায়ে আমরা দেখি এটা ডিনার আয়োজন হলেও তা শুধু ডিনারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। কিন্তু একেবারে ঘরোয়া ও ব্যক্তিক পরিবেশে যাকে বলা যায় হার্ট টু হার্ট পরিবেশে খাওয়া-দাওয়ার মধ্য দিয়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও শক্ত ভিত্তি ও দার্ঢ্য অবস্থায় উপনীত হওয়ার রসদ পায়।

‘মওলানা আযাদের খেদমতে’ উপ-অধ্যায়েও আমরা দেখি এটা অনানুষ্ঠানিক, অকেজো সাক্ষাৎ বটে, তবে তা সাংঘাতিক রকমের আশা জাগানিয়া দুই দেশের ভ্রাতৃত্বে ও বন্ধুত্বে। কারণ এখানেই আমরা জানতে পারি মওলানা আযাদের সেই কথন যেখানে তিনি বলেছেন, ‘আমি সারা অন্তর দিয়া সমস্ত শক্তি দিয়া পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতা করিয়াছি। আজ তেমনি সারা অন্তর দিয়া পাকিস্তানের স্থায়িত্ব ও সাফল্য কামনা করিতেছি। শক্তি থাকিলে এ কাজে সহায়তাও করিতাম। পাকিস্তান না হইলে ভারতীয় মুসলমানদের ক্ষতি হইত, এটা আমি আগেও বিশ্বাস করতাম না, এখনও করি না। কিন্তু পাকিস্তান যখন একবার হইয়া গিয়াছে, তখন ওটাকে টিকিতেই হইবে এবং শক্তিশালী রাষ্ট্র হইতে হইবে। না হইলে শুধু পাকিস্তানের মুসলমানদের নয়, ভারতের মুসলমানদেরও ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তোমরা পাকিস্তানিরা একথা সর্বদা মনে রাখিও। এ জন্য দরকার পাক-ভারতের মধ্যে বাস্তব বুদ্ধিজাত সম্মানজনক সমঝোতা।’

আমরা মধু প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি এবার সেই প্রসঙ্গ এবং নির্বোধের প্রতিবাদ উপ-অধ্যায়। আবুল মনসুর আহমদ দুই হাঁড়ি মধুপুরের মধু নিয়ে গিয়েছিলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি ডা. রাজেন্দপ্রসাদ ও প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্য। এবং সেখানে দেওয়া বক্তৃতায় বলেছিলেন, ‘পাকিস্তানের জনগণ ভারতের জনগণের সাথে যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করিতে চাই, তারই প্রতীক এই মধু। পাকিস্তান ও ভারত উভয়েই ভারত-মাতার যমজ সন্তান। দুই সহোদর।’

সংবাদপত্রে এ নিয়ে দেখা দেয় মিশ্র প্রতিক্রিয়া। ‘মধু লইয়া আসা ও পাকিস্তান-হিন্দুস্তানকে ভারত-মায়ের যমজ সন্তান’ পাকিস্তানের মর্নিং নিউজ ও মুসলিম লীগ বাদী পত্রিকায় দেদারসে চলল বিরূপ সমালোচনা। আর ভারতীয় পত্রিকার লেখা হলো, ‘আমরা আগেই বলিয়াছিলাম, নয়াদিল্লীর কর্তাদের হুশিয়ার করিয়াছিলাম যে, আবুল মনসুর মুখে মধু লইয়া আসিয়াছেন বটে; কিন্তু অন্তরে আনিয়াছেন বিষ। আবুল মনসুরের মধু দেখিয়া ভারতীয় নেতারা এমন বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, আবুল মনসুর তাঁদের পিঠে হাত বুলাইয়া চোখে ধূলি দিয়া সবগুলো অধিকার আদায় করিয়া নিলেন, ভারতের কর্তারা টেরই পাইলেন না।’

আবুল মনসুরের আহমদের উপলব্ধি হলো, এরা পাক-ভারত মৈত্রী চায় না। সেদিনের সেই উপলব্ধি আজও কি জারি আছে। সময় বদলেছে, প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তান হয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। কিন্তু সেই মানসিকতা কি খুব বেশি পরিবর্তিত হয়েছে? সম্ভব হয়েছে সাংবাদিকতা-রাজনীতির খোলনলচে পাল্টানো। এখনও কিছু পত্রিকা সুযোগ খুঁজে উস্কানি ছড়াতে, অস্থিতিশীলতা তৈরিতে।

রাজনীতি এখনও বিদ্বেষের বিষবাষ্প ছড়ায়। অতীতের সমস্যা সমাধানে আন্তরিক না হয়ে তাকে জিইয়ে রেখেই চলে নানা খেলা, যে খেলার শিকার হয় সাধারণ মানুষ। আবুল মনসুর এইসব নিয়ে ব্যথিত ছিলেন। তিনি এসবের অবসান চাইতেন। এবং তার কূটনৈতিক প্রজ্ঞা সর্বৈবভাবে ব্যয় করেছেন এ অন্ধকারের বিপক্ষে।

নেহরুর সাথে নিরালা তিন ঘণ্টা উপ-অধ্যায়ে আবুল মনসুর আহমদের উপলব্ধি চিত্তাকর্ষক, আগ্রহোদ্দীপক ও চিরকালীন কূটনৈতিক প্রজ্ঞায় আলোময়। এখানে তিনি নেহরুর জবানিতে পাক-ভারত সম্পর্কের গভীরতা-জটিলতা ও বাঁকগুলো জানা-শোনা ও বোঝার চেষ্টা করেছেন। যেখানে নেহেরু স্বগতোক্তির মতো সত্য উচ্চারণ করেছেন, যা কখনো কখনো তার বিপক্ষেও গেছে কিংবা ভারতের স্বাধীনতাকালীন ও পরবর্তী ১০ বছরের ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। ‘নো ওয়ার’ চুক্তি প্রসঙ্গে যেমনটা নেহেরু বলেছেন, তিনিও ব্যক্ত করেছেন সহমত। বলেছেন, ‘আমিও বিশ্বাস করি, কাশ্মীর প্রশ্ন অমীমাংসিত রাখিয়াও পাক-ভারতের মধ্যে নো ওয়ার চুক্তি হইতে পারে।’ এটা যে কতটা বাস্তবসম্মত উপলব্ধি ছিল, যত সময় গড়াচ্ছে ততটাই বুঝি স্পষ্ট হচ্ছে।

আবুল মনসুর বলছেন, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যাপারে আমরা যেভাবে সমস্যার সমাধান করি, কূটনৈতিক ক্ষেত্রে সেই পন্থা অবলম্বন করলে তা অনেকাংশেই সহজ হয়ে যায়। তিনি বলছেন, বিরোধ অনেক ব্যাপারেই থাকতে পারে, সমাধানও সবগুলো হওয়া বাঞ্ছনীয়। এখন সবগুলো যদি একসাথে না হয়, একে এক করতে হবে এবং ‘কাণ্ডজ্ঞানে’র পরিচয় দিতে হবে। অর্থাৎ যেটা আগে সহজ সেটাই করতে হবে।

নেহরুর সঙ্গে কাশ্মীর প্রশ্নে নানা কথা হলেও স্পষ্ট হয়নি কোনো কিছু। কিন্তু তারপরও আলোচনা অব্যাহত রাখা এবং প্রয়োজনানুগ কৌশল গ্রহণের ওপর জোর দিয়েছেন আবুল মনসুর আহমদ। তিনি মনে করেন, কাশ্মীর বাদ দিয়ে নয়, কাশ্মীর বিরোধ বাকি থাকিল এই মূল সূত্র ধরিয়া উভয় দেশের ছোট সমস্যার সমাধানে হাত দেওয়া উচিত। এখানেই আবুল মনসুর আহমদের কূটনৈতিক প্রজ্ঞার বীজমন্ত্র লুক্কায়িত, যা আজও প্রাসঙ্গিক অথচ অচর্চিত। আমরা চার্চিল, সানজু, চাণক্যের যে কূটনীতির কথা উদ্ধৃতি করেছি তার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ উপস্থিতির দেখা মেলে আবুল মনসুর আহমদের চিন্তালোকেও।

দক্ষিণ এশিয়াকে যদি শক্তিশালী হয়ে উঠতে হয়, তাহলে এখানকার দেশগুলোকে সমস্যা জিইয়ে রেখে নয়, সমস্যা সমাধান করে এগুতে হবে। যদি কোনোটা বেশি জটিল মনে হয়, তাহলে যেগুলো সহজতর-তুলনামূলকভাবে সেগুলোর সমাধান করতে হবে। তবেই একসময় জটিলতারও গিঁট খুলে যাবে। আবুল মনসুর আহমদ এই বাস্তবতার কথায় বলেছেন। তিস্তা সমস্যার সমাধান হচ্ছে না বলে কি অন্য সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হওয়া যাবে না?

আবুল মনসুর আহমদের কূটনৈতিক প্রজ্ঞায় রয়েছে শাশ্বত জ্ঞানের আধার। তা থেকে যে কোনো দেশে নিজেদের মতো করে নির্যাস সংগ্রহ করার সুযোগ রয়েছে। একথা সত্যি, ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কে কিছু অমীমাংসিত প্রশ্ন রয়েই গেছে, গ্রে-স্তর নিয়ে কখনো আলোচনা হয়নি। ব্রিটিশ শাসকেরা ভূখণ্ড ভাগ করেছে ঠিকই; অনেক কিছুর ন্যায্যতা নিশ্চিত করেনি। নেহরুর সঙ্গে সেইসব প্রসঙ্গের কিছু কিছু প্রসঙ্গক্রমে এসেছে। আবুল মনসুর আহমদ যে কূটনীতির সূচনা করেছিলেন এবং এক সফরেই যে আইসব্রেকিংয়ের সূচনা করেছিলেন, সেটা যদি অব্যাহত থাকত আরও কিছুদিন এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রে সওয়ার না হতো সামরিক স্বৈরশাহির ধারাবাহিকতা। তাহলে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক অন্যরকম হতো বৈকি!